こんにちは、わしづかみウェビナーです。ウェビナーの進行中に、参加者とチャットでのコミュニケーションを取れていますか?オンラインでのセミナーの場合、実際に対面での会話ができない分、しっかりチャットなどでコミュニケーションを取りたいですよね。しかし、文面上でのコミュニケーションはなかなか思い通りにいかないという方も多いのではないでしょうか。

今回は、ウェビナーでのチャットの活用方法と、実際の使用方法をご紹介します。ウェビナーでしっかり参加者とコミュニケーションをとれるようになりたいという方はぜひ最後までお読みください。

INDEX

チャットを活用することは難しい?

文字入力や通信のタイムラグ、入力速度の個人差など、様々な要因によってチャットでのコミュニケーションに苦手意識を持っている方は多くいらっしゃいます。たしかに、実際に会話をしているのと同じように望むと、思ったようなコミュニケーションをとることが難しいかもしれません。

しかし、チャットでのコミュニケーションはコツをつかめば難しいものではありません。使いこなすことで、対面でのセミナー同様に、講師と参加者のコミュニケーションを取ることが可能になります。

チャットを取り入れるメリットは?

まずは、チャット機能を使いこなすことでウェビナーにおいてどのようなメリットがあるのか確認しておきましょう。

01.オンラインでもコミュニケーションを取ることができる

まずは、ウェビナーでおろそかにされてしまいがちな「講師と参加者のコミュニケーション」の機会をチャットによって設けることができます。音声での発信の場合は参加者が遠慮してなかなか発言してくれないということもありますが、チャットなら匿名性も保たれ、気軽に参加してもらうことが可能です。

02.参加者の疑問やお悩みを知ることができる

チャットで質問や意見を募集することによって、リアルタイムで参加者が疑問に思っていることや不安な点などを知ることができます。その場で回答をして参加者のお悩みを解決することもできれば、次回のウェビナーに活かすことも可能です。このように参加者の意見をもとにトライ&エラーをしていくことで、より充実したウェビナーを作成できます。

また、わざわざメールや電話で問い合わせるほどでもないという些細な疑問もチャット形式なら聞きやすいと考える参加者もいます。問い合わせの窓口を増やすことでより多くの層の顧客を取り入れることが可能です。

03.参加者の集中力を高めることができる

ウェビナーの最中にチャットで意見を出してもらうことによって、参加者は手を動かしてウェビナーに参加することができ、集中力が途切れづらくなる効果があります。また、質疑応答のコーナーがあるだけでも、ウェビナーを聞いている間に質問を考えることが必要なので、ながら参加をしづらくなります。

チャットでのコミュニケーションのコツ3点

それでは、実際にチャットを使用してウェビナー中にコミュニケーションをとる際のコツを3点ご紹介していきます。

01.リアルタイムで応答をしない

チャットというと、文面上で会話をしたり、友人とチャットアプリでやり取りをするようなイメージの方が多いかと思います。しかし、ウェビナー中にリアルタイムで文面上の会話をしようとすると、タイムラグによって待ち時間が発生したり、他の参加者にとってわかりづらくなってしまいます。ウェビナーはあくまでも講師が情報を発信する場ですので、チャットでやり取りをしてしまうと無言の時間が続き他の参加者が飽きてしまう可能性もあります。また、ウェビナーの場合は一対一のチャットではないので、他の参加者がチャットを送りづらくなってしまったり、逆に他のチャットで話している相手のチャットが流れていってしまうことも考えられます。

講師・参加者両方がチャットでのコミュニケーションに慣れていて、やり取りをしながらうまく話題を構築できるようであれば問題ありませんが、基本的にウェビナーでのチャットのコミュニケーションは、あらかじめチャットしてもらった内容に順に回答していくような形式が望ましいでしょう。

02.チャットを入力する時間を別途設ける

ウェビナー慣れしている参加者・タイピングの早い参加者なら、講演中にチャットできますが、スマートフォンでの参加の場合や、タイピングが不得意な参加者も中にはいらっしゃいます。ウェビナー中にチャットを入力すると、入力に集中して肝心の講演内容が耳に入ってこなかったということにもなりかねません。講師が話す時間とは別で、チャットに質問を送ってもらう時間を多めに設けることで、講演を聞くことを中断させずに、より多くの人からチャットをもらうことが可能です。

03.時間を区切って回答する

参加人数の多いウェビナーでは、質問の量が多く回答に時間がかかる場合もあります。長すぎる質疑応答は参加者の飽きや離脱につながるため、回答に割ける時間をあらかじめ決めておき、テンポよく回答を進めていきましょう。時間をあらかじめ決めて伝えておくことで、回答しきれない分はメールや資料などを追って送付するということでも問題なく納得していただけると思います。

また、質疑応答は一回とは決まっていません。要所要所で質疑応答の時間を用意することで、参加者を飽きさせることなく進行できる場合もあります。また、疑問に思った部分を鮮度の良いうちに回答して解決することができるので、その後の内容をより良く理解してもらえるというメリットもあります。

チャットをする際に注意すること3点

コツをつかめば、チャットは非常に便利なツールです。しかし、リアルタイムでやり取りできる分、個人情報の流出などのトラブルには十分注意する必要があります。続いて、チャットをする際に注意してほしい点を3点ご紹介します。

01.事前に注意事項を提示する

チャットでのコミュニケーションが可能なウェビナーの場合、開始前にチャットの使用方法や、チャットをする際の注意事項を提示しておきましょう。ウェビナーやインターネット上のサービスに不慣れな場合、チャットを一対一の会話の場だと勘違いして個人情報を送信してしまうなどのトラブルも考えられます。個人の特定できる情報を送信しないことや、誹謗中傷にあたる文章を送信しないことなどのアナウンスをしておきましょう。

また、質疑応答の前にはチャットの入力時間を取る旨もあらかじめ伝えておくことで、参加者は講演中に入力する必要がないことがわかり安心して講演に参加することが可能です。

02.チャット以外の質問方法も用意する

ウェビナーや質問の内容によっては、公開チャットでは聞きづらい内容の質問が発生することも考えられます。そのような際も気軽に質問ができるよう、メールや電話の窓口も用意しておきましょう。ウェビナー画面にLINEのQRコードを用意しておいて、いつでも問い合わせができるようにしておくのもおすすめです。

03.需要のある質問からピックアップする

回答時間の都合ですべての質問に回答ができない場合には、多くの参加者が興味を持っていそうな内容の質問を取り上げましょう。需要の少ない質問への回答が続いてしまうと、他の参加者が飽きてしまう可能性もあります。

例えば、Slideというサービスでは参加者同士が質問に「いいね」をつけることができ、需要の高い質問を可視化することが可能です。参加者の多いウェビナーの場合はこのようなツールを利用することもおすすめです。

積極的にチャットをしてもらうために

チャットはウェビナーにおいてとても重要なコミュニケーションツールです。十分な入力時間を確保したり、こまめにチャットでの質問を促すなどをして参加者に積極的にチャット機能を利用してもらいましょう。

また、質疑応答の前に挙手機能のようなワンクリックでコミュニケーションが可能な機能を利用して参加のハードルを下げるのも大変おすすめです。

Zoomでのチャット使用方法

最後に、実際にZoomでチャット機能を利用する場合の手順をご紹介します。主催者側もチャット機能の使用方法を理解しておくことで、参加者から質問があった際にもスムーズに対応することが可能です。また、事前の案内メール等にチャットの使用方法を記載しておくこともおすすめです。

※2022/5/7現在の使用方法です

※環境によって操作方法が異なる場合があるため予めご了承ください

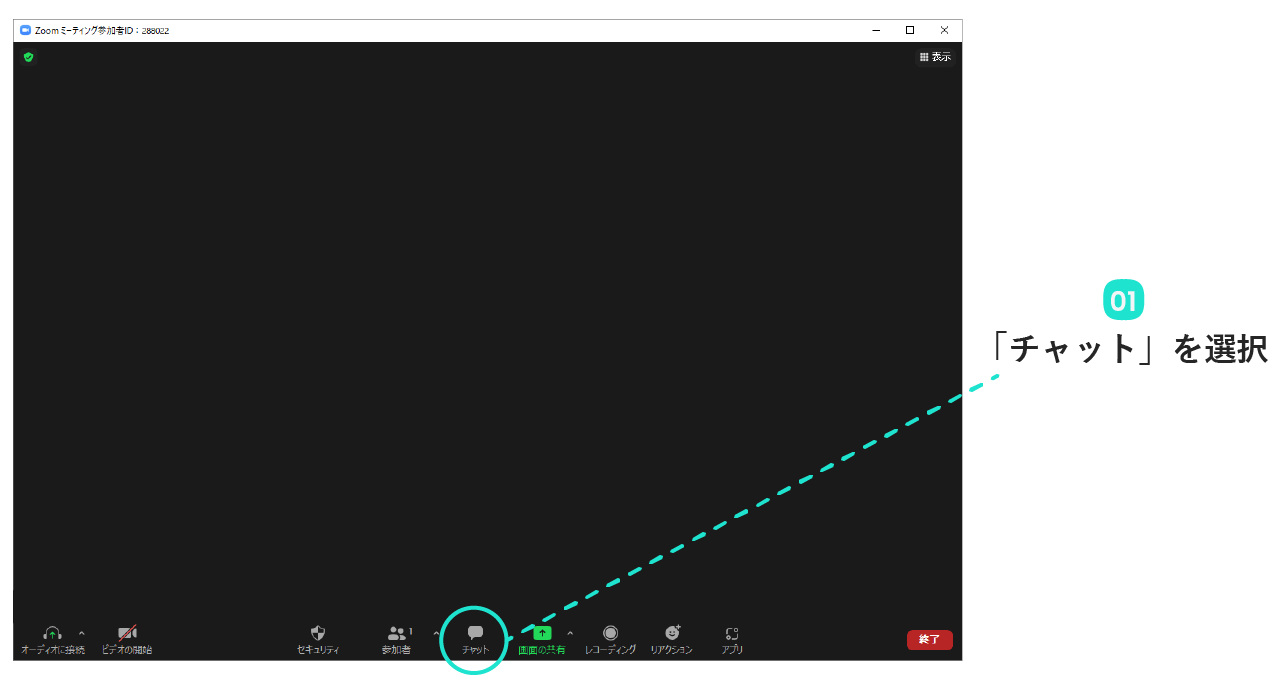

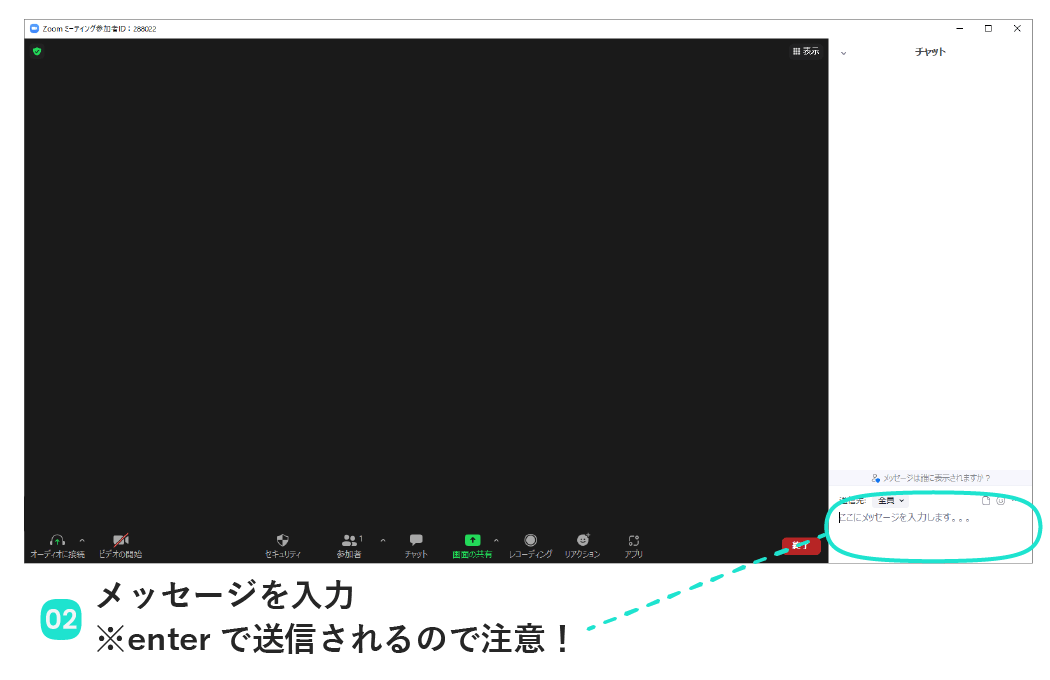

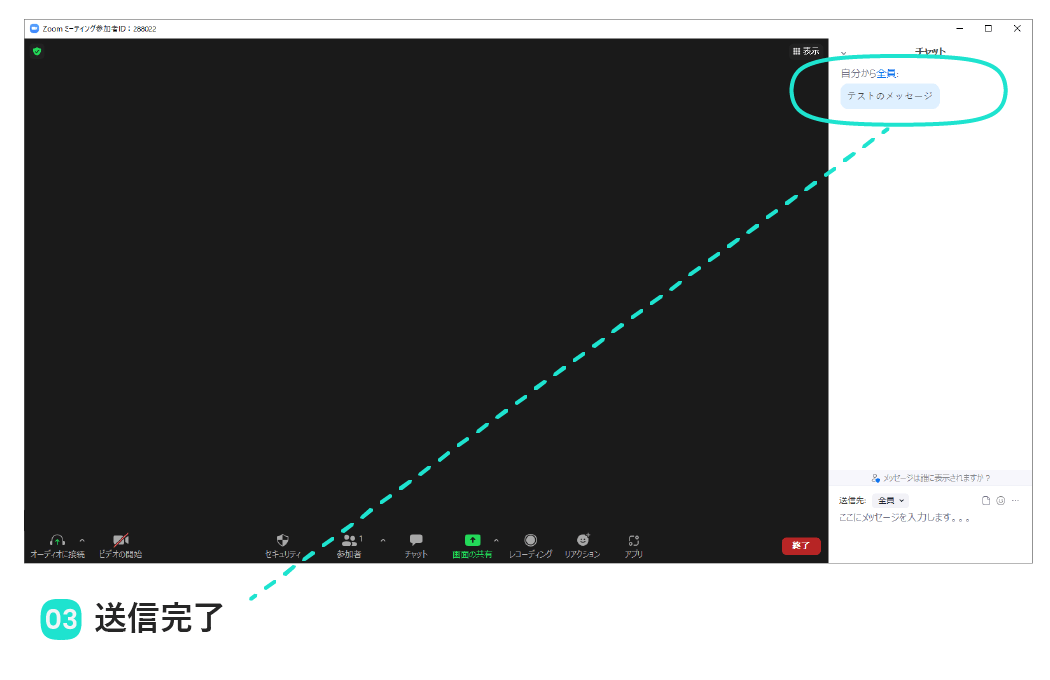

PC版Zoomでのチャット使用方法

- 「チャット」を選択

- メッセージを入力

- 送信完了

ウェビナー参加画面の下部から「チャット」を選択します。

右側にチャット画面が表示されるので、入力欄にメッセージ内容を入力します。この時、Enterキーで送信されるので、改行をしたい場合はWindowsでは【Shift + Enter】、Macでは【command + Enter】で改行します。

メッセージの入力が完了したら、Enterキーで送信します。以上がPC版Zoomのチャット使用方法です。

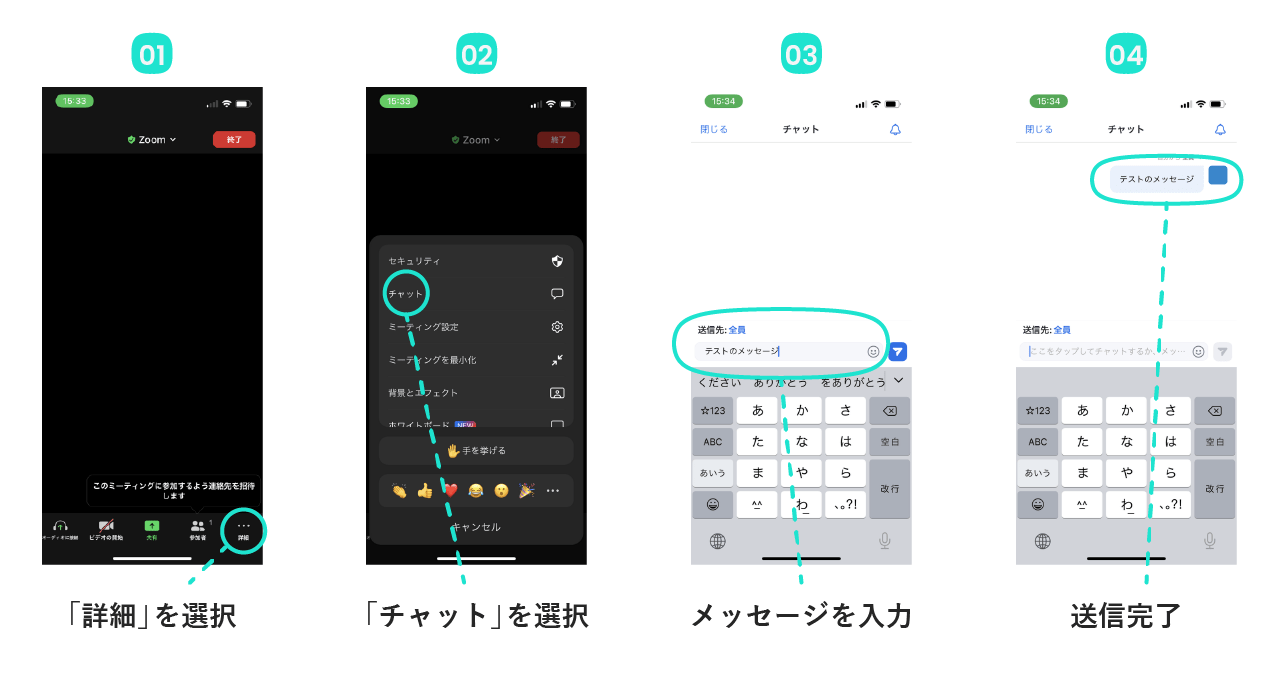

スマートフォン版Zoomでのチャット使用方法

- 「詳細」を選択

- 「チャット」を選択

- メッセージを入力

- 送信完了

ウェビナー参加画面の下部から「詳細」を選択します。

メニューが表示されるので、その中から「チャット」を選択します。

チャット画面に切り替わるので、入力欄にメッセージ内容を入力します。

紙飛行機のマークの送信ボタンをタップして送信します。以上がスマートフォン版Zoomのチャット使用方法です。

まとめ

いかがでしたか?チャット機能を有効に活用することで、より充実した内容のウェビナーを開催することが可能です。ぜひチャット機能を効果的に活用して、参加した方々とコミュニケーションがをとってみてくださいね。以上、「ウェビナーでのチャット機能活用方法【使いこなすコツやZoomでの使用方法まで!】」でした。最後までお読みいただきありがとうございます。

わしづかみウェビナーでは、ウェビナー開催をご検討されている方のご相談を随時承っております。開催方法や使用ツール、そしてネットでのウェビナー集客にいたるまで、サポートさせていただきます。

ウェビナー開催に関するお問い合わせ・ご相談

また、ウェビナーへの参加をご希望の方、まずはウェビナーに参加してどんなものなのか見てみたいという方は、ウェビナー開催情報も随時更新中でございます。

ウェビナーに参加したい方も

開催希望の方もサポートします

「わしづかみウェビナー」は、ウェビナーに参加してみたい方・ウェビナーを開催したい方の両方をサポートします!毎日のウェビナー開催情報はもちろん、参加者・開催者どちらにも役立つコンテンツをご用意しています。オンラインでのセミナー開催が初めての方でも、まずはお気軽にお問い合わせください。経験豊富なスタッフが開催方法からネット上での集客まで支援させていただきます。

現代ではなぜウェビナー集客が重要視されるのか

ウェビナーは現在急速に普及し、様々な大企業がマーケティングにウェビナーを活用しています。ではなぜこれほどまでに「集客ツール」としてウェビナーが注目されているのでしょうか。 まず1つ目に、ウェビナーに参加する顧客は、ウェビナーの題材に沿った「悩み」をすでに抱えている可能性が高いからです。ウェビナーに参加することで、ビジネスであったり、個々の生活における悩みを解決する方法を手に入れることを期待しています。つまり、悩みを解決するたねびツールであったりサービスへの興味関心が高く、購入・契約につながりやすい顧客が集まりやすいといえます。こうして、上質なリードを獲得できることが、企業がこぞってウェビナーを開催する理由の一つです。 次に、ウェビナーは1人の講師が多数の顧客に一度にアピールすることができます。しかも、通常のリアルセミナーの場合は会場に収容できる人数に限りがありますが、ウェビナーでは(ツールによって差はあるものの)人数の上限がほとんどありません。働き方の改革が求められる中で、効率よく営業をかけられるとい鵜部分が大きく注目されています。 そして最後に、ウェビナーはSNSでの拡散との相性が非常に良いことも特徴です。ウェビナーの参加者は、情報収集だけでなく情報発信にも関心が強い場合が多いので、素晴らしいウェビナーを視聴した後は、感想や意見をSNSでフォロワーに共有する可能性があります。そうすると、企業側が集客をせずとも、ウェビナーの参加者が発信媒体となり、新たな顧客を呼び込んでくれる可能性があるのです。

ウェビナー開催に関するお問い合わせ・ご相談